名称:金閣寺(鹿苑寺)

住所:京都府京都市北区金閣寺町1

公式・関連サイトURL:https://www.shokoku-ji.jp/kinkakuji/

京都市街地の北西部、左大文字の麓に位置する世界文化遺産の「金閣寺」は、京都を代表する観光スポット。煌びやかで雅な金閣寺は世界的に大人気で、多くの観光客や参拝客が訪れます。

金閣寺として有名ですが、正式名称は「鹿苑寺(ろくおんじ)」。なぜ正式名称と一般的な名称が違うのか気になりますよね。それは金閣の歴史を知れば納得します。今回は金閣寺の見所、参拝券、茶所情報、アクセスなどについてご紹介します。

目次

金閣寺「北山鹿苑寺」の歴史と観光ポイント|参拝券、庭園、茶所、アクセス

目次を閉じる

1.「金閣寺(鹿苑寺)」の歴史と名前の由来

室町幕府3代将軍・足利義満は、1397年(応永4年)に別荘の北山山荘を造営。51歳で他界するまでここに住んでいましたが、義満公の遺言に則り、夢窓国師が開山して禅寺となりました。

寺名は義満公の法号である鹿苑院から名付けられたため、正式名は「鹿苑寺」。いわゆる煌びやかな金閣は、鹿苑寺の舎利殿です。この時代は中国との盛んな貿易で文化が発展。北山文化が花開き、金閣は北山文化のシンボルとなっています。

金閣は、11年間も続いた「応仁の乱」による戦火でも焼失を免れました。しかし1950年(昭和25年)7月2日、三島由紀夫や水上勉の小説にも描かれた金閣寺放火事件により焼失!昭和27年から再建に着手し、昭和30年に落慶したのが現在の金閣です。

2.金閣寺は、臨済宗相国寺派の山外塔頭!

金閣寺の宗派は、初祖達磨大師が中国に伝えた禅宗を起源とする「臨済宗相国寺(しょうこくじ)派」。臨済宗は、正法とされるお釈迦さまの教えを受け継いだ宗派です。

あまり知られていませんが、金閣寺は相国寺の山外塔頭(さんがいたっちゅう)寺院なんです。金閣寺の本山である相国寺は、臨済宗相国寺派の大本山。京都五山第二位の名刹で、京都御苑の北にあります。

金閣寺と同じく、銀閣寺も相国寺の山外塔頭寺院。相国寺の僧侶が任期制で金閣寺や銀閣寺を運営しています。

3.「金閣」は舎利殿

金色に輝く「金閣」は、舎利殿(しゃりでん)です。舎利殿というのは、お釈迦さまの遺骨(舎利)を納めている建物のこと。高さ12.5mの3層構造の楼閣で、2・3層目に金箔が貼られていることから、金閣と呼ばれるようになりました。非公開のため、外から眺めることはできますが、入ることはできません。

京都は盆地で底冷えすることから、冬は観光には向かない季節と言われています。しかし雪を纏った金閣は、普段とは違う美しさ!ニュースで放映されるほど素晴らしいですよ。

4.金閣の建築構造

金閣は日本初の3階建ての建造物です。初層「法水院(ほっすいいん)」は寝殿造で、金箔が貼られていません。最下層を貴族の建築様式にしたのは、義満公の地位が貴族より上であると示すためだと考えられています。

出典: Bernard Gagnon (CC BY-SA 3.0)

中に入ることはできませんが、内部には釈迦如来像を中心に足利義満坐像が安置されています。

2層目は、金箔が貼られた武家造の「潮音洞(ちょうおんどう)」。内部には岩屋観音坐像と四天王像が据えられています。

3層目は中国風禅宗仏殿造の「究竟頂(くっきょうちょう)」。この層は外壁だけでなく、内部の天井と壁にも金箔が貼られています。床は黒漆塗り。中央に仏舎利が安置されています。

金閣は、1987年(昭和62年)に漆の塗り替えと金箔の張替え、2003年(平成15年)に杮葺(こけらぶき)屋根の葺き替え修理が行われました。30年以上の年月が経過しているとは思えない煌びやかな輝きを鑑賞してください。

そして、金閣の頂上に飾られているのが「鳳凰」です。小説『金閣寺』の中で三島由紀夫が表現した「この金の鳳凰はかがやく翼をあげて、永遠に、時間のなかを飛んでいる」というフレーズを思い出します。

鳳凰と、3層目に掲げられている『究竟頂』の額は取り外されていたため、金閣炎上の際にも焼失を免れました。

金色だなぁと思って見るだけでなく、建築構造や歴史背景を知った上で、金閣をいろんな角度からじっくり観察してみましょう。

5.金箔の秘密

2層と3層には、漆の上から純金箔が貼られています。現在の金箔は、1987年(昭和62年)の改修工事の際に貼り替えられたもの。金箔約20万枚、総重量約20kgという驚きの数字です。

さらに、金閣の金箔には秘密があります。金箔の厚さは通常0.1ミクロンですが、現在の金閣に使用されている金箔は0.45~0.55ミクロン!なぜ金箔を約5倍の厚さにしたかというと、改修前の金箔が太陽光の紫外線が原因で剥がれ落ちてしまったからです。紫外線の影響を受けないようにと考えられたのが、金箔を厚くするという方法でした。

しかし金箔を厚くすることは、そんなに簡単ではなかったのです。重量が増した金箔を貼り付ける漆が見つかりませんでした。そんな中、高品質な岩手県の浄法寺漆(じょうぼうじうるし)を使うことで5倍の厚さのある金箔を貼って、無事に改修工事を完了することができました。

金閣を訪れたときは、30年以上経過しても煌びやかな輝きを放ち続けている金箔にも注目です!

6.鏡湖池と美しい庭園の見どころ

鹿苑寺の庭園は、国の特別史跡・特別名勝に指定された室町時代を代表する名園です。金閣を中心に極楽浄土を表現した浄土式の池泉回遊式庭園で、鏡湖池に映る「逆さ金閣」にも注目!衣笠山を借景にした壮大で美しい庭園をゆっくり散策してみましょう。

◆鏡湖池(きょうこち)

浄土世界にある七宝の池をイメージしてつくられた池で、鏡のように金閣を映し出すことが名前の由来。鏡湖池には大きな葦原島(あしわらじま)をはじめ、鶴島や亀島など大小の島々、献納した大名の名がついた細川石や畠山石などの名石が配されています。

◆陸舟(りくしゅう)の松

方丈と書院の間には、京都三松の1つに数えられる「陸舟の松」があります。これは、義満公が植えたと伝わる樹齢600年以上の立派な松。広げた枝が帆船のような形になっているため、このようによばれています。

◆ 巌下水(がんかすい)・銀河泉(ぎんがせん)

金閣の奥には「巌下水(がんかすい)」と「銀河泉(ぎんがせん)」があります。義満公は巌下水で手を清め、銀河泉の水でお茶をたてたと伝わっています。

◆龍門滝(りゅうもんのたき)

「龍門滝」は、鯉が滝を登って龍になるという中国の故事「登竜門」が由来の滝。出世の御利益があるといわれています。

◆安民沢・白蛇の塚

龍門滝からさらに奥へ進むと、また池が見えてきます。この池は「安民沢(あんみんたく)」。安民沢は鏡湖池の水源とされている池で、中央の島には石塔が立っています。

この石塔は、白蛇を祀った西園寺家の守り神「白蛇の塚」。西園寺家の別荘だったころからの遺構といわれています。

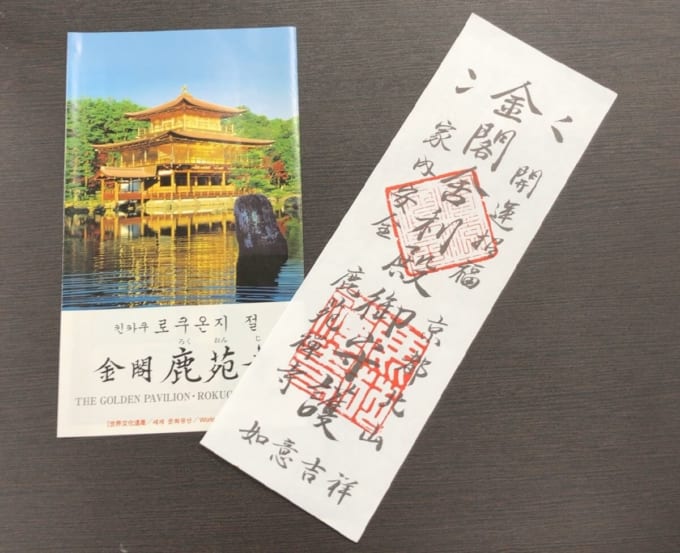

7.金閣寺の参拝券(お札)

金閣寺の参拝券は、観光客に好評な御札(おふだ)です!御札には「金閣舎利殿 御守護」と書かれています。金閣寺を参拝することで御札がもらえるというのはうれしいですね。御札は大切に家に持ち帰りましょう。

参拝時間は9:00~17:00で、年中無休。参拝料金は大人400円、小・中学生300円です。

※2022年10月現在の情報です。

※特別拝観時は料金が異なることがあります。

8.「金閣寺不動釜茶所」お抹茶と和菓子でほっこり。

茶室の夕佳亭近くにある「金閣寺不動釜茶所」で、和菓子とお抹茶をいただいてみませんか?

茶所の外には、5名程度が座れる10ほどの茶席が設けられています。中には畳席もあり、どちらでも好きな方で味わうことができます。和菓子「金閣」には、金閣の模様が描かれていて、金箔がのっています。料金は500円。金閣寺を参拝したら、和菓子をいただきながら金閣寺不動釜茶所でほっこり一休みしてくださいね。

9.金閣寺のアクセス・駐車場

金閣寺へのアクセスは、市バスの「金閣寺道」または「金閣寺前」で下車すれば、徒歩数分で行くことができます。京都駅からであれば、北側のバスターミナル「B3」乗り場から205系統「金閣寺・北大路バスターミナル行」に乗車し、「金閣寺道」で下車。乗車時間は40分ほどです。

金閣寺の駐車場は、第1駐車場~第3駐車場の3か所あります。3か所合計で約250台駐車可能で、駐車料金は最初の1時間400円。以後30分毎に200円です。

◎龍安寺・平野神社・北野天満宮など周辺の名所も一緒に観光!

金閣寺を観光に訪れたら、京都市内の北西部にある観光名所を一緒に観光するのがおすすめです。龍安寺に仁和寺、妙心寺、等持院、平野神社、北野天満宮など、周辺だけでも訪れてみた観光スポットが点在しています。「きぬかけの路」を龍安寺や仁和寺へ歩くこともできますが、バス一日券などを利用してバスで移動するとラクでおトク。効率よく回るならタクシーを使っても良いでしょう。

※記載はすべて2024年1月現在の情報です。

国内のエリア一覧

海外のエリア一覧

カテゴリー一覧

skyticketで最安値を確認!

-

航空券

-

レンタカー

-

ホテル